La récente opération américaine visant Nicolás Maduro pose une question classique mais toujours sensible : comment articuler le respect du droit international avec la réalité de régimes qui, depuis longtemps, ont rompu avec les principes les plus élémentaires de l’État de droit.

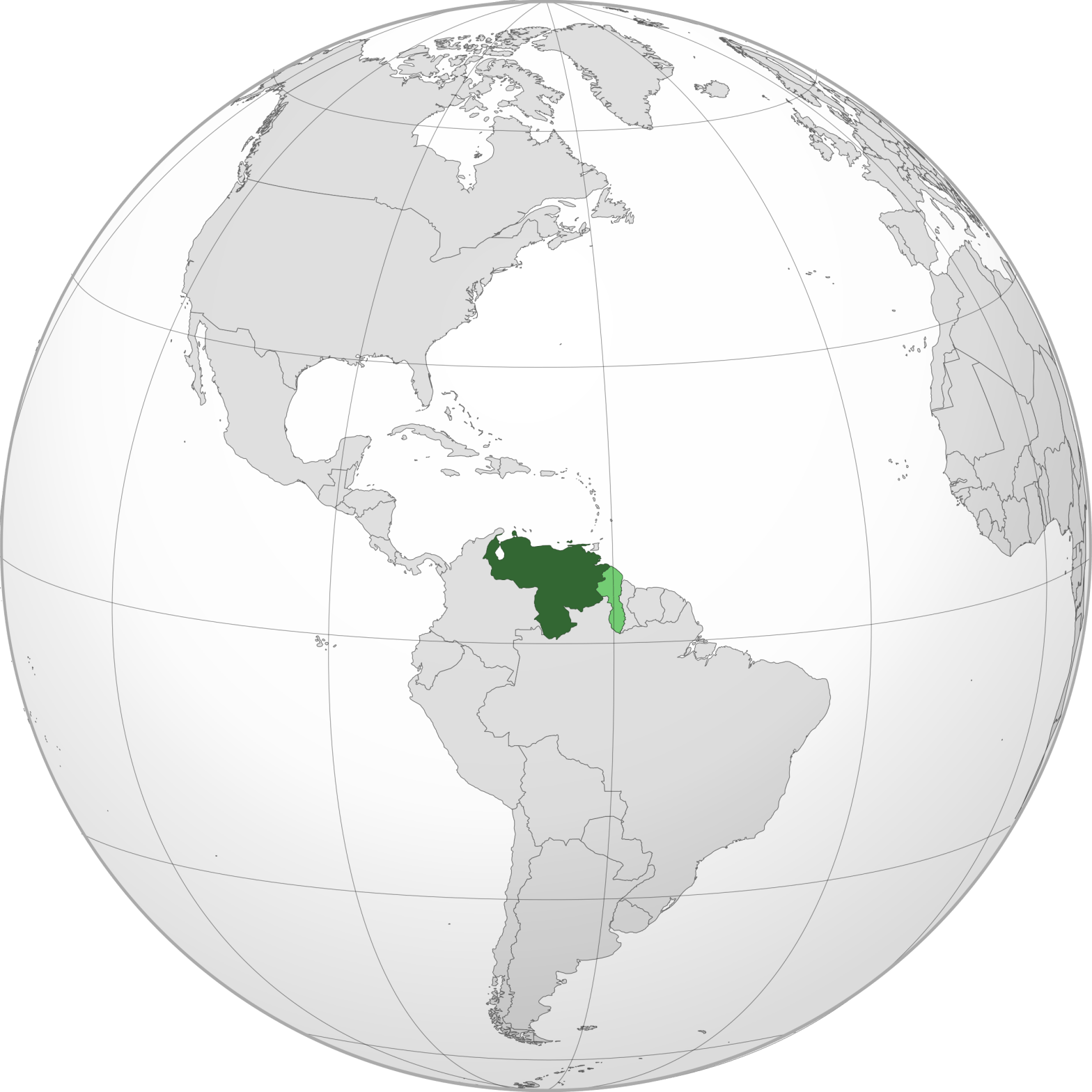

Il faut commencer par une évidence souvent contournée : le régime vénézuélien n’est plus une démocratie. Élections biaisées, répression systématique de l’opposition, instrumentalisation de la justice, effondrement économique et exil de millions de citoyens ont progressivement vidé les institutions de leur substance. Dans ce contexte, la chute d’un dictateur ne peut être regardée comme un drame. Pour le peuple vénézuélien, elle peut même constituer une perspective d’espoir, à condition qu’elle ouvre réellement la voie à une transition politique et non à un simple changement de tutelle.

Mais cette réalité ne saurait tout justifier. Le droit international n’est pas un luxe réservé aux régimes respectables : il est précisément conçu pour éviter que la force ne devienne la seule norme des relations internationales. L’usage unilatéral de la contrainte, même contre un régime autoritaire, fragilise un principe essentiel : la souveraineté des États et l’interdiction de l’ingérence armée hors cadre multilatéral clairement établi.

C’est ici que la responsabilité de Washington doit être clairement posée. Les États-Unis ne sont pas un arbitre universel doté d’un droit de police globale. Si l’histoire récente montre qu’ils peuvent contribuer à la chute de dictatures, elle montre aussi que l’après est souvent chaotique lorsque la logique de puissance l’emporte sur celle du droit et de la reconstruction politique. La fin d’un régime autoritaire ne vaut que si elle s’accompagne d’un processus crédible de stabilisation, de transition politique et de restitution de la souveraineté au peuple.

Dans ce contexte, l’Union européenne ne peut se contenter d’un rôle purement normatif. La défense du droit international, si elle reste strictement théorique, finit par apparaître impuissante, voire inconsistante. L’Europe doit montrer, avec retenue et discernement, qu’elle est capable elle aussi de manier la contrainte lorsque les circonstances l’exigent : sanctions efficaces, pressions diplomatiques coordonnées, capacité de dissuasion crédible. Non pour imiter une logique de domination, mais pour donner du poids réel à ses principes et éviter que ceux-ci ne soient perçus comme un simple discours moral sans effets.

Surtout, une ligne rouge doit être rappelée sans ambiguïté : pas touche aux démocraties. Le relativisme stratégique qui consisterait à tolérer des entorses au droit international ici, pour les dénoncer ailleurs, affaiblit l’idée même d’un ordre international fondé sur des règles. On ne peut défendre la liberté des peuples contre les dictateurs tout en banalisant la pression, la menace ou l’ingérence contre des États démocratiques jugés insuffisamment alignés.

Être lucide sur la nature du régime vénézuélien n’implique donc pas de suspendre nos principes. La cohérence exige de tenir ensemble deux exigences : soutenir sans ambiguïté le droit des peuples à se libérer de la dictature, et refuser que la loi du plus fort devienne la norme, y compris lorsqu’elle se pare des atours de la morale ou de l’efficacité. C’est à ce prix que la défense de la démocratie reste crédible — au Venezuela comme ailleurs.