[Ce texte est paru sous un autre titre sur le site Marianne.net]

Le 28 septembre 1791, l’Assemblée constituante accorde la citoyenneté aux Juifs de France, marquant un moment fondateur de l’alliance entre la Révolution et les principes d’égalité. Les Juifs de France deviennent des Français juifs.

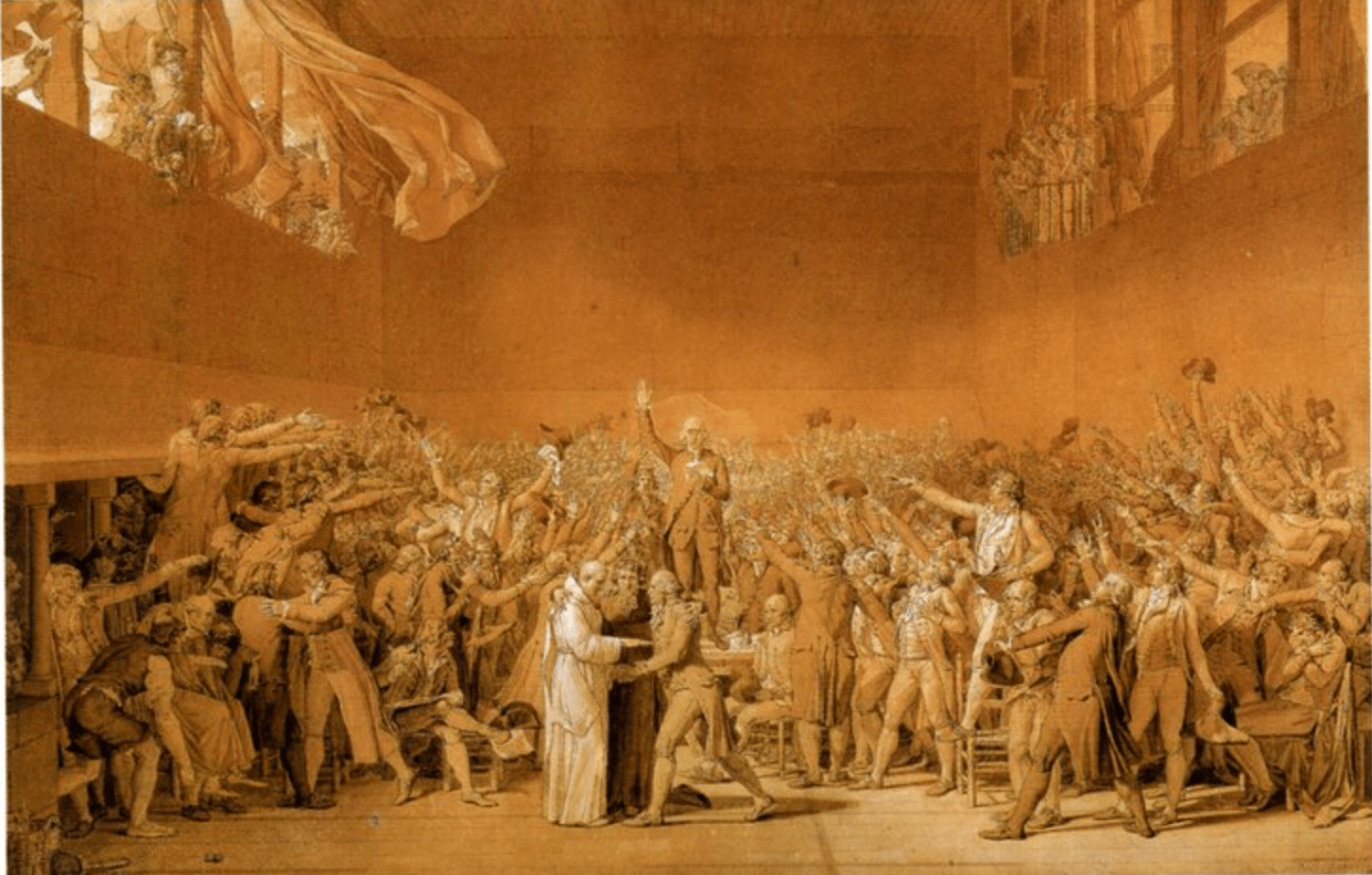

Dès août 1789, l’abbé Grégoire défend ardemment cette cause, appelant ses collègues à reconnaître les juifs comme membres à part entière de la communauté nationale. Il est soutenu par des figures comme Mirabeau, Duport, Barnave, Clermont-Tonnerre et Robespierre. Mais l’émancipation rencontre des résistances, notamment en Alsace où sévissent des violences antijuives : des députés comme Maury ou Rewbell s’y opposent l’un parce qu’il était partisan d’un ordre social chrétien et l’autre du fait d’antagonismes économiques exacerbés entre les paysans alsaciens et leurs voisins juifs. Malgré ces oppositions, le décret de 1791 libère environ 50 000 Juifs français de siècles de discriminations. En cela c’est une rupture historique comme une transformation radicale. Pour les Juifs, c’est la fin d’un statut d’exception qui les enfermait collectivement dans une altérité religieuse, juridique et sociale ; ils cessent d’être une communauté tolérée pour devenir des citoyens à part entière, porteurs de droits et de devoirs individuels les rendant les égaux du reste de smembres de la nation. C’est le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre qui appuie l’idée de droits individuels loin de tout communautarisme : “Il faut refuser tout aux juifs comme nation […] et accorder tout aux juifs comme individus”. Pour la France, l’esprit et le texte constituent un basculement tout aussi profond : pour la première fois, l’appartenance à la nation ne repose plus sur la religion, l’origine ou l’histoire familiale, mais sur l’adhésion à un cadre commun de droits. L’égalité proclamée en 1789 trouve ici sa première traduction concrète : on ne naît plus sujet d’un roi, on devient citoyen parmi d’autres, en dépit de ses différences. C’est la République qui naît dans ce geste, et avec elle l’idée que la nation est un projet politique, pas une identité fermée.

L’émancipation s’étend ensuite à l’Europe par le biais des armées révolutionnaires et napoléoniennes, accueillies avec enthousiasme par les communautés juives de Hollande, d’Italie ou d’Allemagne. Pour beaucoup, la France devient une terre promise : un refuge pour les opprimés et un symbole universel de liberté. À Venise, l’arrivée des troupes françaises en 1797 entraîne l’abolition du ghetto, instauré depuis 1516 et qui avait enfermé les Juifs derrière des grilles fermées chaque nuit. À Mayence, sur les bords du Rhin, la République sœur fondée en 1793 accorde aux Juifs les droits civiques pour la première fois en territoire allemand. Ces événements, longtemps inimaginables, montrent à quel point l’idéal républicain français a agi comme un levier d’émancipation au-delà de ses frontières.

Deuxième point de rupture décisif, un siècle après le décret de 1791, l’affaire Dreyfus oblige les composantes de la gauche à choisir clairement leur camp. Evidemmet, à l’échelle du pays, le camp de la gauche est celui des Droits de l’homme face à celui de la vindicte nationaliste. Mais au sein même de la gauche il y avait un choix à effectuer entre d’une part le combat pour les droits de l’homme — c’est-à-dire la promesse universelle de droits formels et, pour ainsi dire, bourgeois — et d’autre part le combat de la seule classe ouvrière contre le bourgeoisie dans toutes ses composantes. Jaurès penchait pour la deuxième voie dans un premier temps. Puis il se ravise voyant que Dreyfus n’est pas qu’un bourgeois condamné par d’autres bourgeois et promeut ainsi une gauche définitivement universaliste. Jaurès écrit à propos de Dreyfus : “Il n’est plus que l’humanité elle-même […]. Si on l’a condamné contre toute loi […], quelle dérision de le compter encore parmi les privilégiés ! […] Il est seulement un exemplaire de l’humaine souffrance en ce qu’elle a de plus poignant.”

Dès 1896, Émile Zola sonne l’alarme dans son fameux “Pour les Juifs” (Le Figaro, 16 mai 1896), puis, en 1898, son “J’accuse…!” — lancé avec l’appui de Clemenceau dans L’Aurore, 13 janvier 1898 — transforme un fait divers militaire en scandale politique majeur. La gauche parlementaire tergiverse : craignant de heurter l’armée et redoutant les passions populaires que Rochefort ou Drumont attisent, une trentaine de députés socialistes se déclarent même au-dessus de la mêlée. Le premier front dreyfusard se constitue donc hors du Palais-Bourbon. En janvier 1898, la vague de violences antisémites dans les rues de plusieurs villes — de Rennes à Grenoble, de Lille à Alger — fait basculer Jean Jaurès : touché par le courage de Zola et l’injustice flagrante que subit Dreyfus, il engage toute son éloquence dans la bataille pour la révision. Autour de Zola se forme alors la première “intelligentsia” de gauche — on a là véritablement la naissance des “intellectuels”, moquerie anti-dreyfusarde retournée en vertu — : la pétition des dreyfusards réunit des milliers de signatures et, avec la fondation de la Ligue des droits de l’homme, réactive le lien entre Révolution de 1789 et combat républicain. Tandis que l’antisémitisme se fixe peu à peu à l’extrême droite mais le peuple républicain crie “Vive Dreyfus !” lors de la grande manifestation du 11 novembre 1899 : la gauche, désormais, se définit par la défense de la justice universelle contre les haines raciales. Certes, quelques résistances subsistent jusque dans certains cercles socialistes, mais le socle identitaire d’une gauche républicaine, laïque et antiraciste est posé : face au l’antisémitsime comme “socialisme des imbéciles”, la gauche choisit définitivement l’émancipation et l’antiracisme.

C’est une vieille histoire que celle qui lie la gauche et les Juifs, et elle n’est pas seulement faite de mémoire : elle est fondatrice. Quand la Révolution de 1791 brise les chaînes du statut d’exception et reconnaît aux Juifs la pleine citoyenneté, elle ouvre une brèche inédite dans le mur des exclusions — en France certes, mais aussi avec une portée universelle. Quand, un siècle plus tard, l’affaire Dreyfus devient le théâtre d’un combat pour la vérité, la gauche y forge son honneur, parfois dans la douleur, souvent dans la division, mais au final avec courage. Ces deux moments disent bien plus qu’un passé glorieux. Ils disent bien plus qu’un marqueur de l’identité de la gauche française. Ces deux moments tracent une ligne claire entre d’une part les partisans de l’égalité des citoyens sans distinction et d’autre part ceux qui redoutent l’émancipation de l’autre. Une ligne claire de séparation entre les deux mais aussi la victoire — provisoire, donc à actualiser tous les jours — des premiers sur les seconds.

Et c’est cette même victoire — toujours fragile, toujours vivante, toujours à actualiser — qui a permis à d’autres, plus tard, venus d’ailleurs — dont l’auteur de ces lignes — de devenir pleinement Français. Nombre d’entre nous, aujourd’hui, ne serions probablement pas citoyens français si la porte n’avait pas été ouverte sous la Constituante et consolidée sous la IIIe République. Etre citoyen français, non par assimilation forcée, mais par l’élargissement du cercle républicain, par intégration dans la communauté politique des citoyens.

Ce que la France a su faire pour les Juifs, elle peut et doit le faire pour celles et ceux qui aujourd’hui frappent à la porte : non au nom d’une dette, comme certains le formulent, mais au nom d’une promesse. Celle d’une République qui ne choisit pas ses enfants selon leurs origines ou leurs croyances, mais selon l’adhésion, pleinement et sincèrement, à son socle de principes républicains fondateurs, résumé dans sa devise : liberté, égalité, fraternité.

Mais cette promesse, pour rester fidèle à ce qu’elle fut dès 1791, s’adresse à des individus, non à des communautés. La République ne reconnaît que des citoyens, égaux en droits, quelles que soient leurs appartenances culturelles ou convictions religieuses.

Enfin, l’antisémitisme reste aujourd’hui encore un marqueur brutal de l’état de notre cohésion politique. Chaque résurgence, chaque complaisance à son égard, dit quelque chose de notre capacité ou de notre refus de tenir la promesse républicaine. Ce combat, entamé il y a plus de deux siècles, n’est pas terminé. Il nous oblige. Encore.